Investigadoras abordan sesgos de género en IA durante congreso en Singapur

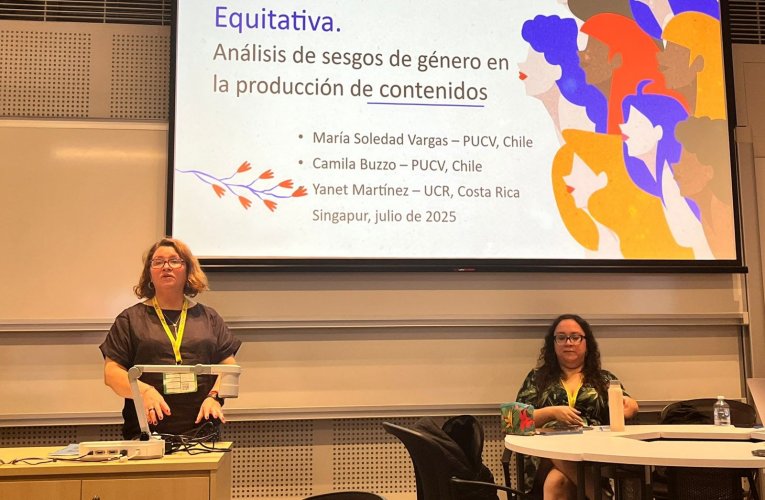

Dos profesoras de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso tuvieron una activa participación en el Congreso IAMCR 2025, realizado en Singapur, donde presentaron estudios sobre los sesgos de género en la Inteligencia Artificial (IA) y los desafíos actuales en torno a mujeres, medios y comunicación digital.

Las académicas de la Escuela de Periodismo, María Soledad Vargas y Camila Buzzo participaron en dos paneles organizados por la Red UNESCO UniTwin de Género, Medios y TIC y la Global Alliance on Media and Gender (GAMAG).

El Congreso IAMCR 2025, organizado por la Asociación Internacional para la Investigación en Medios y Comunicación, tuvo como objetivo promover la justicia ambiental a través de la comunicación efectiva. En este sentido, la conferencia abordó los desafíos actuales mediante la intersección de diversas voces y acciones colectivas para explorar estrategias de comunicación inclusivas que buscan equidad y justicia frente a las crisis ambientales.

En el panel “Gender Justice, AI and Digital Governance”, presentaron una investigación que analiza cómo modelos de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, Claude y Copilot, reflejan estereotipos de género en los textos que producen. A partir de una muestra seleccionada de respuestas, el equipo identificó patrones recurrentes que asocian a las mujeres con roles de cuidado y a los hombres con posiciones de liderazgo.

“La tecnología no es neutra. Es profundamente ideológica y responde a estructuras sociales que pueden perpetuar desigualdades”, expresó la profesora María Soledad Vargas. La académica añadió que el estudio no solo se centró en el contenido de las respuestas, sino también en las estrategias narrativas que utiliza cada sistema. Mientras Claude mantuvo un tono técnico y uso intensivo de pronombres, ChatGPT utilizó un lenguaje más simbólico con metáforas expresivas, y Copilot usó un lenguaje balanceado, aunque sin posicionamiento explícito.

Apoyándose en los planteamientos del tecnofeminismo, la académica destacó que uno de los principales desafíos es formar a quienes utilizan estas tecnologías para que no reproduzcan estos sesgos de forma acrítica. “Es necesario educar a las personas usuarias, especialmente periodistas, comunicadores, científicas y científicos sociales, para que reconozcan estos sesgos y eviten que se sigan naturalizando”, enfatizó.

Esta investigación se enmarca en una línea de trabajo iniciada en 2024, a partir de un encuentro realizado en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con integrantes de la Red UNITWIN de UNESCO sobre Género, Medios y TIC. Desde entonces, el equipo ha postulado a fondos de investigación en Australia, Costa Rica y Chile, y ha avanzado en el desarrollo de un análisis con perspectiva interseccional.

Asimismo, el estudio incorpora experiencias, datos y usos observados en diversos países y territorios, lo que permite una mirada comparada y contextualizada de los fenómenos analizados.

Panel sobre violencia digital

En el segundo panel, titulado “Women and the Media: Highlighting a Future Agenda for the Post-Beijing Platform for Action +30”, las investigadoras revisaron el cumplimiento del capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing desde una perspectiva sudamericana. En ese contexto, abordaron la violencia simbólica y digital que afecta a mujeres y disidencias, y el rol que deben asumir las universidades en este tema.

“Hoy vemos que la violencia digital se ha vuelto común, sobre todo en redes sociales. Por eso es clave que desde la universidad formemos al estudiantado con una mirada crítica para que estas prácticas no se naturalicen”, señaló la profesora Soledad Vargas.

La académica quien además se desempeña como asesora de la Dirección de Equidad de Género, valoró la posibilidad de participar en espacios internacionales como este. “Poder estar en lugares donde se discuten políticas públicas globales nos permite aportar desde el hemisferio sur, como Chile, visibilizando problemáticas que no son solo locales”, explicó. A su juicio, estas instancias facilitan vínculos de colaboración y el avance en agendas comunes con países como Argentina, Costa Rica, India, Italia o España, entre muchos otros.

Para nuestro país, contar con una ley como la 21.369 y con una política institucional de género en nuestra universidad representa un avance significativo. “Ahora el desafío es seguir fortaleciendo su implementación, monitorear su cumplimiento y asegurar que se traduzca en acciones concretas. Los derechos conquistados deben ser resguardados y profundizados con un compromiso constante. El contexto actual nos invita a mantenernos alertas y a seguir trabajando activamente por una universidad más equitativa”.

Este encuentro internacional reafirma que, aunque la tecnología avanza rápidamente, aún enfrentamos importantes desafíos para integrar una mirada crítica y colaborativa. Sin embargo, esta realidad nos impulsa a seguir trabajando para que las herramientas digitales se conviertan en aliadas efectivas en la construcción de sociedades más justas, inclusivas y equitativas.

Por Yaznarie López

Dirección de Equidad de Género